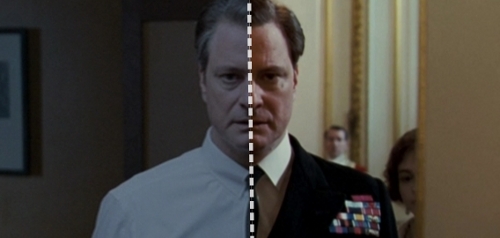

Abgesehen vom Hauptdarsteller (Colin Firth), dem Ausführenden Produzenten (Harvey Weinstein) und einer Schnittmenge, was Nominierungen für den Oscar betrifft, haben Tom Fords A Single Man und Tom Hoopers The King’s Speech eigentlich nicht viel gemein. Während der eine mit Hilfe einer ästhetischen Überstilisierung einen Tag im Leben eines homosexuellen Collegeprofessors schildert, verfolgt der andere in trüben Farben den über mehrere Jahre andauernden Kampf eines Prinzen mit seiner eigenen Sprache. Doch in beiden Fällen handelt es sich bei den Figuren um Briten, in beiden Fällen werden sie von Colin Firth gespielt und in beiden Fällen ist ihre Gegenwart wesentlich durch die Traumata der Vergangenheit geprägt.

Abgesehen vom Hauptdarsteller (Colin Firth), dem Ausführenden Produzenten (Harvey Weinstein) und einer Schnittmenge, was Nominierungen für den Oscar betrifft, haben Tom Fords A Single Man und Tom Hoopers The King’s Speech eigentlich nicht viel gemein. Während der eine mit Hilfe einer ästhetischen Überstilisierung einen Tag im Leben eines homosexuellen Collegeprofessors schildert, verfolgt der andere in trüben Farben den über mehrere Jahre andauernden Kampf eines Prinzen mit seiner eigenen Sprache. Doch in beiden Fällen handelt es sich bei den Figuren um Briten, in beiden Fällen werden sie von Colin Firth gespielt und in beiden Fällen ist ihre Gegenwart wesentlich durch die Traumata der Vergangenheit geprägt.

Einen tiefen Graben zwischen die beiden Filmen zieht allerdings die Charakterentwicklung. A Single Man ist die Geschichte eines Mannes, der in seiner Trauer bis zu Unkenntlichkeit Teil eines ihn unterdrückenden Systems geworden ist und an einem schicksalhaften Tag für einen kurzen Moment daraus ausbricht. The King’s Speech wiederum erzählt von Bertie, der sein ganzes Leben lang zurecht gebogen wurde, um in die Schablone der Monarchie zu passen und diese Wandlung erst als König mit seiner großen Rede bei Kriegseintritt vollendet. Ein Mann und ein repressives System – das ist die Ausgangslage beider Filme. Dabei geht es in erster Linie nicht einmal um die gesellschaftliche Unterdrückung an sich, d.h. um die politische Konnotation, die George Falconer in “A Single Man” sicherlich zu spüren bekommt. Vielmehr ist hier die Psyche der beiden Protagonisten von Interesse, die sich in der Ästhetik und vor allem der mise en scène der Filme niederschlägt und in der Star Persona des Colin Firth ihr Bindeglied erfährt.

Image, Star Persona, Britishness

“The King of Pain” – so lautet der Titel eines Dossiers der Vanity Fair, das anlässlich der Oscars 2011 in der Hollywood Issue der Zeitschrift zu finden ist. Thema ist der britische Schauspieler Colin Firth, zu diesem Zeitpunkt zum zweiten Mal für den Academy Award nominiert. Erleuchtendes sucht man in dem Text vergebens, dafür subsumiert der Titel das über die Jahre aufgebaute Image des Colin Firth nahezu perfekt. Unter Star Image, das sei angemerkt, wird Richard Dyer* folgend der Star als media text verstanden, konstruiert mit Hilfe der Attribute, welche in erster Linie die Filme bieten. Nicht Colin Firth, die Person, ist in diesem Fall relevant, sondern Colin Firth, der Star, ein gewissermaßen immaterielles Wesen, das in den Köpfen der Zuschauer und auf der Leinwand existiert. “König des Schmerzes” ist deswegen eine so treffende Umschreibung dieser Persona, weil es im Grunde die Antithese zur quintessential britishness bildet, die mit Colin Firths Figuren und so auch mit seinem Image häufig assoziiert wird. Es ist das Klischee des Gentlemans, welches von “Pride & Prejudice” über “The Importance of Being Earnest” bis hin zu “Bridget Jones’ Diary” schließlich in einen Mittelklassetraum transferiert wird. Ein diffuses Konglomerat an Symbolen wird damit assoziiert, von denen die stiff upper lip, der viktorianische Stoizismus, womöglich das bekannteste ist. Es ist der äußerliche Sieg von – um mit Austen zu sprechen – Verstand über Gefühl.

A Single Man und The King’s Speech untermauern dieses Image, sie bilden rein ausgehend von den Figuren keine Abweichung von dem Rollentypus, durch den Colin Firth berühmt geworden ist. Sie widersprechen dem Image nicht, das ihn bei einer Umfrage kürzlich auf Nummer 1 der idealsten Celebrity-Nachbarn katapultiert hat. Eine Liste, auf der ein nicht weniger bekannter Schauspieler mit einem undeutlicheren Image wie etwa Anthony Hopkins wohl niemals Platz nehmen wird. Von “A Single Man” und “The King’s Speech” lassen sich motivische Parallelen quer durch die Filmografie Firths ziehen. Das reicht vom Weltkriegsveteran, der in A Month in the Country (1987) mit seelischen Narben und einem Stottern aus dem Krieg heimkehrt, zum traumatisierten Soldaten aus dem Falklandkrieg in Tumbledown (1988) , über den vom Verlust seelisch malträtierten Ben in Trauma (2004) und schließlich zu einem weiteren innerlich verwundeten Weltkriegsveteran in Easy Virtue (2008). Anders als viele Feuilletonisten uns seit den Oscar glauben machen wollen, ist es nicht die Vielseitigkeit, die Colin Firths Spiel ausmacht, sondern die Ausleuchtung, Aushölung und Umdeutung ein und desselben Klischees in einer Vielzahl von Filmen. Es ist die Entlarvung der Britishness als Fassade und mit ihr der sagenumwobenen Stiff Upper Lip mit von Traumata zerfressenen Figuren, die ihren persönlichen Schmerz und manchmal den ganzen Schmerz der Geschichte zu bewältigen suchen. Insbesondere The King’s Speech stellt sich bei genauerer Betrachtung als Dekonstruktion dieses Mythos der britischen Oberschicht heraus und Colin Firth ist ihr Gefäß. Räume der Seele – Mise en Scène in The King’s Speech

Räume der Seele – Mise en Scène in The King’s Speech

“The King’s Speech” wird häufig als konventionelles Kostümdrama in der Tradition der Merchant Ivory-Filme abgetan. Eine Einschätzung, die vielleicht mehr mit dem Oscar-Erfolg des Films zu tun hat, als mit seiner tatsächlichen Inszenierung. Mit einem relativ geringen Budget ausgestattet, verzichtet “The King’s Speech” über weite Strecken auf die glamourösen Landhäuser des Adels und spielt sich stattdessen im zumeist vom Nebel** erstickten London der 30er ab. Unter der Regie von Tom Hooper ereifert sich The King’s Speech nicht daran, den Prunk einer Monarchie darzustellen. Vielmehr erscheint das Königshaus mit seiner kontrastreichen Lichtsetzung wie ein düsteres, klaustrophobisch anmutendes Gefängnis, so dass es nicht einmal der Geschichten Berties über seine grausame Nanny bedarf, um Schlussfolgerungen zu ziehen, wo das Stottern seinen Ursprung hat. In diesem Sinne ist Tom Hooper weitaus radikaler in der Bildgestaltung als etwa James Ivory, der in “Was vom Tage übrig blieb” mit der Klassengesellschaft und dem Problem der Britishness ähnliche Themen streift.

“The King’s Speech” ist ein Weg ins Licht im doppelten Sinne. Er erzählt, wie Bertie aus dem Schatten des Königshauses in die Öffentlichkeit tritt und erstmals wirklich Kontakt zu den unklaren Schemen aufnimmt, die in der Ferne, abseits der Gitter das britische Volk ausmachen. Andererseits gehen wir – ästhetisch gesehen – diesen Weg mit Bertie durch die erdrückenden Weitwinkelaufnahmen dunkler Speisesäle und Versammlungsräume, um am Ende, nach zwei Stunden Laufzeit auf dem Balkon des Buckingham Palace zu landen, durch den das Licht gleißend einfällt, während Bertie und seine Queen die Massen aufmunternd in den Krieg winken. Davor wird das Gebilde “Monarchie” zudem durch Horden anonymer Handlanger denotiert, die nicht nur Bertie umringen. Den erkrankten König George V. ergeht es ähnlich in einer eindrücklichen Szene, in der dieser seine Umwelt nicht mehr erkennt. Wie ein unschuldiges Kind sitzt er da, verwirrt, bar aller Insignien der Macht, ein ängstlicher Mensch, nicht mehr.

Den düsteren Innereien der Monarchie gegenüber steht der zeit- und im Grunde auch raumlose, weil bühnenartige Therapiesaal des Lionel Logue. Tom Hoopers Cadrage platziert Bertie hier meist an den Rand des Bildausschnitts und zwingt ihn in eine erdrückende Flächigkeit, die durch die ebenfalls an Bühnenzubehör erinnernde Wand hinter ihm erzeugt wird. Alle Konzentration und Aufmerksamkeit wird durch den Einsatz des negativen Raums*** in diesen Sequenzen auf den am Rande kauernden Prinzen gelenkt. Diese Einstellungen stehen im starken Kontrast zu den überladenen Weitwinkelaufnahmen der monarchischen Räumlichkeiten der Macht. Erst im Verlauf der Therapie ist Bertie der Erkundung dieser Bühne mächtig und betritt schließlich deren intime Mitte, als er Logue von den Qualen seiner Kindheit erzählt. Der gescheiterte Schauspieler Lionel Logue gibt Bertie sozusagen Lehrstunden, die ihn auf seinen kommenden Beruf vorbereiten. Und er ist erfolgreich. Während Logue und Bertie den ganzen Film über als Antithesen im Schuss-Gegenschuss-Verfahren verhandelt werden, kommt es in der letzten Szene des Films zur Synthese, werden Bertie und Logue im selben Bildausschnitt überblendet. Bertie ist George VI. geworden und er spielt seine Rolle gut.

Architektur und Raum in A Single Man

Architektur und Raum in A Single Man

Im Gegensatz zu “The King’s Speech” fällt die formale Gestaltung von A Single Man weit schneller ins Auge, wahrscheinlich sogar vor der Wahrnehmung irgendwelcher anderer Merkmale des Regiedebüts von Tom Ford. So gut wie alles ist stilisiert in diesem Film, von der Cadrage über den Gestus der Figuren bis hin zur Art und Weise, wie Colin Firth versucht, ein gefrorenes Brot “aufzutauen”. Die Hauptfigur selbst ist jedoch der größte Motor, wenn es um die absolute Kontrolle des äußeren Erscheinungsbildes geht. Deswegen sehen wir ihr zu Beginn zu, wie sie ihren immer gleichen Alltag durchläuft, ihre adrette Berufskleidung richtet und schließlich eine Vielzahl persönlicher Gegenstände auf eine Weise auf dem Schreibtisch anordnet, die selbst Monk zur Glückseligkeit führen würde. George Falconer ist ein Perfektionist aus Notwendigkeit, denn Kontrolle und Ordnung halten ihn gefangen in den Bahnen des gesellschaftlich Akzeptablen. Nur in diesem Gefängnis kann er eine Form von 60er Jahre-Normalität vorgaukeln.

So ist selbst das Haus, das er mit seinem verstorbenen Lebenspartner geteilt hat, zu einem Kerker geworden. Wo Tom Hooper sich für Weitwinkelaufnahmen mit einem Hang zur Fischaugenoptik entscheidet bzw. seinen Helden auf eine Theaterbühne stellt, ist Tom Ford ein Fan von intradiegetischer Rahmung, der Rahmung des Bildes innerhalb eines Frames. Das erratisch designte Wohnhaus, das so ganz und gar nicht in die Vorstadt-Monotonie passen will, ist zur starren Einöde geworden, welche jede der Bewegungen ihres Bewohners noch einmal in einem Frame im Frame einzufangen scheint, wie das obige Bild zeigt, das eigentlich schon einem Zelluloidstreifen gleicht, der sich durch den Vorgarten schlängelt. Geht Tom Hooper den Weg der Totalen und Halb-Totalen, ist Tom Ford der Mann für beklemmende sowie sinnliche Detailaufnahmen. Wenn er seinen Protagonisten nicht gerade in einen Türrahmen, vor einen Spiegel oder zwischen Jalousielamellen zwängt, nimmt er die Welt war, so wie dieser es tut: In Lippen-, Augen- und Haarfragmenten.

Die einzwängende Form der Cadrage begleitet George Falconer zunächst mit auf Arbeit und ins Büro. Einzige Ausnahmen sind der Hörsaal, in dem er vergleichsweise frei (und in einer Totalen) über die Repression von Minderheiten sprechen kann und diverse Erinnerungsstückchen. Ein Abend auf der Couch. Ein Tag am Strand. Letzterer mag in seiner glänzenden schwarz-weiß-Optik wie ein Davidoff-Werbespot wirken. Die unwirtliche Felslandschaft, in der sich das Paar sonnt, die von den Kräften der Natur selbst geformt zu sein scheint, ist dafür das genaue Gegenteil all dessen, was George in seiner posttraumatischen Vorstadtwelt einengt. Sie ist Freiheit und sie wird ihren Widerschein in den Wellen finden, in die George und Kenny gegen Ende des Films rennen werden. “The King’s Speech” ist formal gesehen eine einzige Bewegung vom Dunkel ins Licht, von düsteren Palasttotalen zu einem hell erleuchteten Balkon. Dessen Analogon in A Single Man bleibt fraglos die auffällige Farbpalette, welche Tom Ford zum Tragen bringt. Was anfängt als entsättigtes Leben im Zeichen der Trauer, endet als farbenprächtige Wiederentdeckung der Schönheit, die George Falconer am letzten Tag auf Erden erneut lieben lernt. Gleichzeitig befreit sich dieser George aus den Zwängen der ihn umgebenden Kadrierung, springt in die wilden Wellen und kommt in ein paar entspannten, stark saturierten Aufnahmen mit Kenny in seinem plötzlich gemütlich – wie früher – wirkendendem Eigenheim wieder heraus. So wie er im Laufe des Films seine geschniegelte Häftlingskleidung (lies: den anonymisierenden Anzug) verliert, entlässt ihn auch Tom Fords Kamera in den letzten Minuten aus dem Spannungsfeld der intradiegetischen Rahmungen.

Disziplinierung und Repression

Disziplinierung und Repression

Ein Schauspieler, ein Mann, ein System – das sind die drei Punkte, an denen sich The King’s Speech und A Single Man überschneiden, wenn auch die Zutaten jeweils unterschiedliche Endergebnisse produzieren. Verkürzt gesagt, gliedert sich in dem einen Film ein Mann in ein System ein, in dem anderen bricht einer für wenige Stunden aus. In letzterem schüttelt George Falconer für eine Weile das panoptische Vorstadtleben ab, in dem er seine Trauer begraben hat. Er entschwindet in einer letzten Nacht einer repressiven Gesellschaft, die einen wie ihn nur in der Unsichtbarkeit duldet, und bezahlt dies am Ende mit dem Tod.

In The King’s Speech läuft dagegen eine weitaus komplexere Charakterwandlung durch. Augenscheinlich liefert “The King’s Speech” eine positive Underdog-Story, eine atheistische Erweckungsgeschichte, in der ein Prinz durch den Kontakt mit dem Volk (Lionel Logue) zu einem König wird, um sein Land durch den Krieg zu führen. Gleichzeitig zeugt die Inszenierung von einer Monarchie als repressives System, das die einzelnen Mitglieder durch eine strikte Disziplinierung von Körper und Geist in seine Bahnen lenkt. Die Sprache, immerhin das zentrale Motiv des Films, als Mittel der Aufrechterhaltung von Ordnung und Ausübung von Macht ist ein altbekanntes Thema der Philosophie. Doch abgesehen davon ist gerade auch der Körperdiskurs in “The King’s Speech” ein hilfreiches Mittel, um die Sprachevolution des werdenden Königs in den rechten Kontext zu rücken. Das Stottern des Prinzen ergibt sich in einer Kreisbewegung aus der körperlichen Malträtierung, die er als Kind hat erfahren müssen, um dem Konsens des “Normalen” zu entsprechen. Dies betrifft Berties Umpolung vom Links- zum Rechtshänder (Left. I was punished. Now I use the right.), die Quälereien seiner Nanny und die Begradigung seiner Beine (Bloody agony. Straight legs now.)

“Papa, we’re not a family, we’re a firm”, meint Bertie einmal zu seinem Vater George V. und gibt damit eine passende Charakterisierung des Systems der Monarchie ab, wie es The King’s Speech zeichnet. Natürlich wird der Königsfamilie eine erbauliche Vorbildfunktion in Zeiten des Krieges zugestanden. Abgesehen davon erscheint sie doch in erster Linie wie eine Publicity-Maschine, die sich ziemlich schnell an die modernen Medien gewöhnt hat und nun von Bertie fordert, ins Geschäft einzusteigen. Die Komplexität des Bildes von der Monarchie, welches “The King’s Speech” zu eigen ist, liegt darin begründet, dass Bertie dies, anders als sein Bruder, tatsächlich tut. Er vollzieht den Schritt, eignet sich eine normale Sprechweise an, wird funktionierender Teil des Systems, das ihn zuvor physisch und psychisch traumatisiert hatte. Bertie ergibt sich in Abwandlung von Foucaults Repressionshypothese**** der repressiven Macht der Monarchie und wird erst dadurch zu einem vollwertigen Subjekt. Er bezwingt schließlich seine Ängste, gewinnt einen eigenen Willen, wie in seinem Umgang mit dem Erzbischof von Canterbury zu sehen ist, und entrinnt dem Schicksal seines an Epilepsie verstorbenen Bruders (Died at 13, hidden from view. Too embarrassing for the family.). Vor diesem Hintergrund erscheint das “Happy End” des Films umso vieldeutiger. Die positive Note dieses Endes ist, dass ein König es schafft, sein Volk vor einem aufreibenden Krieg mit unzähligen Opfern etwas Zuversichtlichkeit zu zusprechen. Trotz eines Weges ins Licht ist es ein erstaunlich düsteres Ende für so eine “einfache” Underdog-Story. Düsterer vielleicht noch, als der einsame Tod eines Collegeprofessors, der zum letzten Mal von der Freiheit gekostet hat.

*Vgl. Richard Dyer: Stars. London: British Film Institute, 1998 und Richard Dyer: Heavenly Bodies. Film Stars and Society. London: British Film Institute, 1986

**Der Nebel ist zudem eine clevere Methode, mit der Tom Hooper seinen Film mit Verzicht auf teure Sets gedreht hat, schließlich wird die eventuell störende Moderne im Hintergrund so effizient ausgeblendet.

***Auf die Nutzung des negativen Raums verweist Tom Hooper selbst in einem Interview mit Incontention.com

****vorgebracht in: Michel Foucault: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main: Suhrkamp, Neuauflage 2008