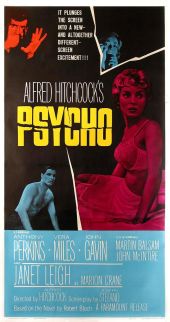

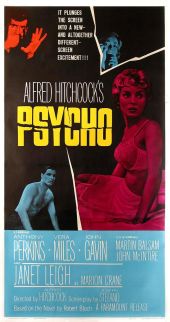

Diesmal soll es um zwei Filme gehen, die keiner Vorstellung bedürfen. Dass jeder Psycho gesehen hat, setze ich einfach mal voraus, und sollte dies auf den Leser dieser Zeilen nicht zutreffen, dann sollte dieser auch nicht weiterlesen. Denn wenn es einen Film gibt, den man unvoreingenommen sehen sollte und bei dem jedes Wort ein Spoiler ist, dann dieser. Braindead hingegen lebt nicht wie “Psycho” von dem perfiden, kalt und perfekt inszenierten Terror, der in jeder seiner Wendungen steckt, sondern von seiner Anarchie und dem wild in Szene gesetzten Splatter. Splatter, der so bewusst übertrieben wird, dass er dem Zuschauer Lachsalve auf Lachsalve entlockt, denn, was man heute kaum noch bemerkt, Peter Jackson war einst ein großer Komiker. Und genau darin liegt die Differenz zwischen beiden Filmen begründet, die sich im Grunde nur in einem Punkt unterscheiden, der alle weiteren Ungleichheiten bedingt: der eine ist sehr sachlich und aufgeräumt, während der andere chaotisch und überschäumend ist.

Diesmal soll es um zwei Filme gehen, die keiner Vorstellung bedürfen. Dass jeder Psycho gesehen hat, setze ich einfach mal voraus, und sollte dies auf den Leser dieser Zeilen nicht zutreffen, dann sollte dieser auch nicht weiterlesen. Denn wenn es einen Film gibt, den man unvoreingenommen sehen sollte und bei dem jedes Wort ein Spoiler ist, dann dieser. Braindead hingegen lebt nicht wie “Psycho” von dem perfiden, kalt und perfekt inszenierten Terror, der in jeder seiner Wendungen steckt, sondern von seiner Anarchie und dem wild in Szene gesetzten Splatter. Splatter, der so bewusst übertrieben wird, dass er dem Zuschauer Lachsalve auf Lachsalve entlockt, denn, was man heute kaum noch bemerkt, Peter Jackson war einst ein großer Komiker. Und genau darin liegt die Differenz zwischen beiden Filmen begründet, die sich im Grunde nur in einem Punkt unterscheiden, der alle weiteren Ungleichheiten bedingt: der eine ist sehr sachlich und aufgeräumt, während der andere chaotisch und überschäumend ist.

Schaut man sich die Hauptsteller der beiden Filme an (wobei “Psycho” natürlich damit spielt, wer denn der Hauptdarsteller ist, doch nehme ich mir einfach heraus zu sagen, dass Norman derjenige welcher ist), so sieht man, dass beide Filme dieselbe Ausgangsposition haben, von denen sie sich diametral entgegengesetzt fortbewegen. Norman Bates und Lionel Cosgrove sind Mitte/Ende Zwanzig und leben mit einer dominanten Mutter zusammen. Beide schaffen es nicht sich von ihr zu lösen. Auch wie sie auf das Eindringen des weiblichen Geschlechts in ihre Welt reagieren, hat Ähnlichkeiten, doch hier fangen die Unterschiede an. Beide versuchen die Frauen zu verdrängen, doch der eine tötet dafür, während der andere den weniger radikalen Weg des Meidens sucht. Jeder dieser Wege erleidet einen fulminanten Schiffbruch an deren Ende die Zerrüttung Normans steht und die blutüberströmte Rettung Lionels. Der Schlüssel für diese ungleichen Verläufe liegt im Dreck begraben.

Wenden wir uns also erst einmal Norman Bates zu. Am Ende des Films erfahren wir, dass er seine Mutter umgebracht hat. Umgebracht weil sie nicht seiner Vorstellung einer reinen Mutter entsprach. Sie hatte eine Affäre. Sie hinterging so nicht nur Norman sondern auch seinen toten Vater. Ihr sexuelles Verlangen passte nicht in Normans Welt. Sie musste dafür bestraft werden, dass sie nicht die vollkommene Mutter war. His mother was a clinging, demanding woman and for years the two of them lived as if there was no one else in the world. Die Mutter, nach dem Tod ihres Mannes wohl selbst auf der Suche nach Stabilität, wurde zur Tyrannin für Norman und so zur Verkörperung seines Über-Ichs. Als sie diesen Anforderungen nicht gerecht wurde, tötete Norman sie und erschuf seine „perfekte“ Mutter in seinem Kopf. Eine Mutter die ihn zur Perfektion antrieb, weil sie diese verkörperte, und ihn ständig verlachte, weil er am Unmöglichen scheiterte.

Wenden wir uns also erst einmal Norman Bates zu. Am Ende des Films erfahren wir, dass er seine Mutter umgebracht hat. Umgebracht weil sie nicht seiner Vorstellung einer reinen Mutter entsprach. Sie hatte eine Affäre. Sie hinterging so nicht nur Norman sondern auch seinen toten Vater. Ihr sexuelles Verlangen passte nicht in Normans Welt. Sie musste dafür bestraft werden, dass sie nicht die vollkommene Mutter war. His mother was a clinging, demanding woman and for years the two of them lived as if there was no one else in the world. Die Mutter, nach dem Tod ihres Mannes wohl selbst auf der Suche nach Stabilität, wurde zur Tyrannin für Norman und so zur Verkörperung seines Über-Ichs. Als sie diesen Anforderungen nicht gerecht wurde, tötete Norman sie und erschuf seine „perfekte“ Mutter in seinem Kopf. Eine Mutter die ihn zur Perfektion antrieb, weil sie diese verkörperte, und ihn ständig verlachte, weil er am Unmöglichen scheiterte.

Nur in seiner kleinen Welt schaffte er es Ordnung zu halten, von seiner Mutter angespornt. Schließlich ist das Über-Ich die Instanz der Regeln und des Gesetzes. Doch sobald eine Frau im Motel abstieg, die ihn erregte, bröckelte die Reinheit des Bates-Motels. Um es mit Klaus Theweleits fulminanten Buch „Männerphantasien“ zu sagen: Norman spürte in solchen Momenten seine Erektion bröckeln. Sein Ganzkörperpanzer, sein verkrampfter Versuch seine klar umrahmte (erigierte) Selbstdefinition aufrechtzuhalten, wäre durch Sex, Ejakulation, Entspannung zusammengebrochen. Aus Rache bringt Normans Mutter die Frauen um. Mord als Sexsubstitut. Die Überreste dieses Exzesses externalisiert Norman im entfernten Sumpf. Und man muss nicht „The pervert’s guide to cinema“ gesehen haben, um Normans Stolz nach dem Putzen des Bades nachvollziehen zu können. Das von Blut verdreckte Bad erstrahlt, als ob nichts geschehen wäre. Der Einbruch des Chaos der Welt ist verschwunden. Die perfekte kleine Welt, in der es weder Dreck noch Unsicherheit gibt, ist wieder hergestellt. Eine Welt, die Gefühlen feindlich entgegen steht. Deshalb ist die Wand von Normans Esszimmer auch mit ausgestopften Tieren übersät. Sie sind der Tod mit dem Norman sich umgibt. Damit ist nicht die Tötung von Frauen gemeint, sondern der Tod des Lebens… er kann das Leben nur noch akzeptieren, wenn es fein säuberlich an der Wand hängt und keine Probleme mehr macht. Auch Hitchcocks Inszenierung, ordentlich, sauber und rationell, spiegelt auf diese Weise Normans Subjektivität.

Lionel Cosgrove ist da etwas anders gestrickt. Die Welt, die seine Aufräumversuche sabotiert, die immer wieder Chaos in seine Ordnung einbrechen lässt, bringt in ihm die Erkenntnis zum reifen, dass er sich nur retten kann, wenn er sich mitten in den Sumpf schmeißt. Die Ursache für die aufziehende Flut an Körpersäften liegt wiedermal bei der Mutter. Diese verfolgt ihren Sohn bei seinem vielleicht ersten Date in den Zoo, um ihn zu kontrollieren… ihn und die Gefahr, verlassen zu werden. Als Lionel sein Date Paquita in den Arm nimmt, wird die Mutter prompt von einem Rattenaffenzombieirgendwas gebissen. Langsam aber sicher verwandelt sie sich in der Folgezeit in einen Zombie, der sehr viel Aufmerksamkeit beansprucht. Paquita verschwindet mehr und mehr aus dem Geschehen, welches vor allem aus Lionels Versuchen besteht, seine Mutter und ihre zunehmende Zahl an Opfern/Mitzombies im Keller vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Er möchte die häusliche Ordnung wahren, doch immer mehr bricht das Unterdrückte in die Wirklichkeit. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich den untoten Massen zu stellen.

Lionel Cosgrove ist da etwas anders gestrickt. Die Welt, die seine Aufräumversuche sabotiert, die immer wieder Chaos in seine Ordnung einbrechen lässt, bringt in ihm die Erkenntnis zum reifen, dass er sich nur retten kann, wenn er sich mitten in den Sumpf schmeißt. Die Ursache für die aufziehende Flut an Körpersäften liegt wiedermal bei der Mutter. Diese verfolgt ihren Sohn bei seinem vielleicht ersten Date in den Zoo, um ihn zu kontrollieren… ihn und die Gefahr, verlassen zu werden. Als Lionel sein Date Paquita in den Arm nimmt, wird die Mutter prompt von einem Rattenaffenzombieirgendwas gebissen. Langsam aber sicher verwandelt sie sich in der Folgezeit in einen Zombie, der sehr viel Aufmerksamkeit beansprucht. Paquita verschwindet mehr und mehr aus dem Geschehen, welches vor allem aus Lionels Versuchen besteht, seine Mutter und ihre zunehmende Zahl an Opfern/Mitzombies im Keller vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Er möchte die häusliche Ordnung wahren, doch immer mehr bricht das Unterdrückte in die Wirklichkeit. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich den untoten Massen zu stellen.

Lionel will wieder Ordnung herstellen, doch nicht die sterile Ordnung von Norman Bates sondern eine viel rudimentärere. Er will nicht den Stolz seiner Mutter, sondern die Befreiung. Folglich greift er nicht zum Wischmopp, sondern zum Häckselgerät seines Vertrauens und taucht die Szenerie in Schmutz, Schlamm, Schleim, Brei und Blut. Es folgt die Feier einer Erlösung. Mit jedem Tropfen blutigen Breis in seinem Gesicht fallen ihm unsägliche Lasten an Schuldgefühlen und Unsicherheiten von den Schultern. Nichts ist von den festen Konturen zu sehen, die Norman Bates so krampfhaft sucht. Alles löst sich auf in einem großen, undefinierbaren Mus. Was zu sehen ist, ist folglich nichts anderes, als dass Lionel sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzt, dieser Schlick, unsagbar und ohne fest zu definierende Grenzen. Eben ganz im Gegenteil zu Norman, der seine Gefühle unterdrückt, der eine pervertierte, reine Ratio anwendet, um die Welt seinen Vorstellungen anzupassen und dadurch zu töten. Lionel aber kämpft sich zur Auflösung seines krankhaften Über-Ichs durch und lässt alle Dämme brechen, die er um sich errichtet hat.

Die wilde und keinesfalls perfekte Form des Films ist somit ebenfalls das optimale Vehikel, um diese Befreiung zu begehen. Denn letztlich ist die Machart des Films genau so breiig und nur mit minimalen Konturen versehen wie der gezeigte Sumpf aus Zombieüberresten. Es gab scheinbar keine Idee, die nicht sofort umgesetzt wurde … dramaturgisch passend oder nicht. Kung Fu Priester, kopulierende Zombies, intelligentes Gedärm, nichts zeigt der Anarchie (des Humors) Grenzen auf.

Das fulminante Ende von Braindead führt Lionel aber noch einmal in gefährliche Nähe zu Norman. Ersterer wird von seiner Mutter in deren Uterus zurückgesaugt. Das untote Mutter(Über-Ich-)monster bleibt zurück. Lionel droht wie Norman zu enden, doch er kämpft sich durch die Grenzen dieses Körpers zurück und wird ein zweites Mal geboren, inklusive einer Flut aus Blut und Nachgeburt. Der Film endet mit zwei von Schleim überzogenen Menschen, die sich, ohne sich zu säubern (und das ist das wahrlich Große des Films) küssen. Überzogen vom Schlabber der Untoten hat sich Lionel Cosgrove mit der Hilfe einer nicht weniger triefenden Paquita von seinen Komplexen befreit und ist so ein neuer Mensch geworden.

Damit soll nicht gesagt sein, dass man keinen Spaß dabei empfinden darf, wenn man mal wieder sein Badezimmer putzt und von dem angerichteten Blutbad befreit. Das kann man ruhig genießen, aber man sollte auch ab und zu genießen, in die Unordnung, in den Schlamm zu springen und den geliebten Menschen zu küssen, bevor man die Lippen von den Resten der Gedärme und Körperflüssigkeiten der umliegenden Kadaver befreit hat.